Le changement climatique est une réalité indéniable qui suscite des craintes quant à ses impacts potentiels. Parmi les nombreux scénarios inquiétants, l’idée de l’effondrement de la circulation océanique de l’Atlantique attire particulièrement l’attention. Inspiré par des films comme Le Jour d’après, ce scénario dépeint un monde en proie à des catastrophes climatiques soudaines et drastiques. Mais dans quelle mesure ce risque est-il réel ? Une recherche récente, publiée dans la revue Science, apporte de nouveaux éléments sur ce sujet.

Comprendre la circulation océanique

Le système des courants atlantiques fonctionne un peu comme le système circulatoire humain, distribuant chaleur et nutriments à travers le globe. L’eau chaude des tropiques se déplace vers le nord le long de la côte atlantique des États-Unis avant de traverser l’Atlantique. En s’évaporant, l’eau de surface devient plus salée et dense, s’enfonçant ensuite pour circuler en profondeur vers le sud. La variation de la chaleur et de la salinité alimente ce système vital.

Cependant, si ce système venait à s’affaiblir, les conséquences climatiques pourraient être désastreuses. Les calottes glaciaires, en libérant rapidement des icebergs, diminuent la salinité de l’océan, ralentissant ainsi ce système. Si l’eau de surface ne s’enfonce plus, la circulation pourrait s’effondrer, entraînant un refroidissement en Europe et en Amérique du Nord, une sécheresse en Amazonie et au Sahel, et une accélération du réchauffement et de la fonte en Antarctique, le tout en quelques années ou décennies.

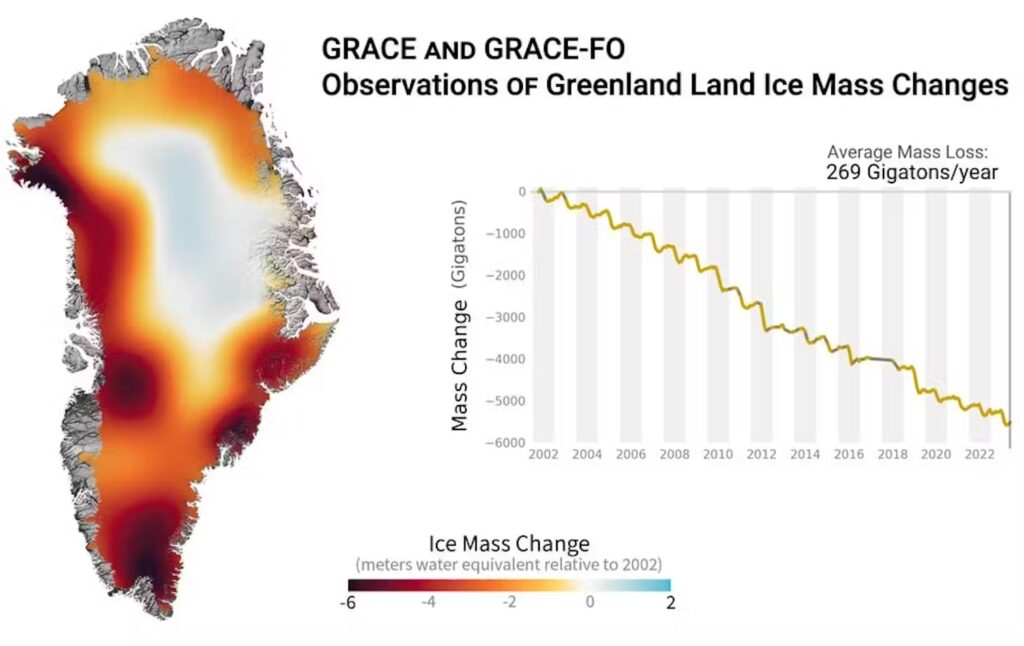

Aujourd’hui, la calotte glaciaire du Groenland fond rapidement, et certains scientifiques craignent un point de basculement imminent pour les courants atlantiques. Mais est-ce vraiment le cas ?

Retour dans le passé

Pour comprendre le risque actuel, il est essentiel de se tourner vers l’histoire climatique de la Terre. Dans les années 1980, Hartmut Heinrich et ses collègues ont étudié des carottes de sédiments marins pour évaluer l’enfouissement sûr des déchets nucléaires dans l’Atlantique Nord. Ces sédiments contiennent des informations précieuses sur les conditions passées, accumulées pendant des centaines de milliers d’années.

Heinrich y a trouvé plusieurs couches riches en grains minéraux et fragments de roches provenant de la terre, transportés par des icebergs. Ces couches, correspondant à des périodes où les icebergs ont abondamment dérivé, coïncidaient avec un affaiblissement significatif des courants atlantiques. Ces périodes sont connues sous le nom d’événements de Heinrich.

Les archives naturelles comme les carottes de sédiments sont utilisées pour comprendre le passé. En mesurant les isotopes de l’uranium présents dans ces sédiments, les chercheurs peuvent estimer le taux de dépôt des débris apportés par les icebergs. Cela permet de comparer les quantités d’eau douce déversées dans l’océan lors de ces événements passés avec celles observées aujourd’hui.

Ces données indiquent que, bien que le Groenland perde actuellement une quantité alarmante de glace, comparable à un événement de Heinrich de moyenne ampleur, cette fonte pourrait ne pas durer suffisamment longtemps pour entraîner un effondrement du courant.

Le scénario actuel

Les recherches actuelles suggèrent que, bien que le Groenland soit en train de perdre de grandes quantités de glace, un arrêt imminent du système des courants atlantiques est peu probable dans les décennies à venir. Les événements de Heinrich duraient environ 200 ans, alors que la situation actuelle, bien que préoccupante, ne semble pas pouvoir maintenir le même niveau de perturbation sur une période aussi longue.

Les icebergs sont plus efficaces que les eaux de fonte terrestres pour perturber les courants, car ils transportent de l’eau douce directement là où le courant s’enfonce. Toutefois, le réchauffement futur éloignera la calotte glaciaire du Groenland de la côte trop tôt pour permettre un transport suffisant d’eau douce par les icebergs.

Les projections montrent que la force de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC) pourrait diminuer de 24 % à 39 % d’ici 2100. Cette diminution, bien que significative, n’atteint pas le niveau des événements de Heinrich les plus intenses. Ainsi, le risque d’un effondrement total du système de courants dans un futur proche reste limité. Les eaux de fonte, qui se mélangent à l’eau de mer et se déplacent le long de la côte, auront moins d’impact que les icebergs à la dérive.

Les préoccupations futures

Même si le scénario dramatique d’un arrêt complet de la circulation atlantique semble peu probable à court terme, cela ne signifie pas que le système est à l’abri de tout danger. L’avenir du système des courants atlantiques dépendra probablement de la combinaison du ralentissement des icebergs et de l’augmentation du ruissellement de surface. À cela s’ajoute l’augmentation des températures de surface des océans, qui pourrait ralentir davantage le courant.

Le système circulatoire de la Terre est donc toujours menacé, mais l’histoire suggère que le risque n’est pas aussi imminent que certains le craignent. Cependant, des efforts considérables pour freiner le changement climatique sont nécessaires pour atténuer les risques.

Par ailleurs, le plus puissant courant marin du monde s’accélère et pose des problèmes.

Par Eric Rafidiarimanana, le

Source: IFL Science

Étiquettes: océan atlantique

Catégories: Actualités, Monde