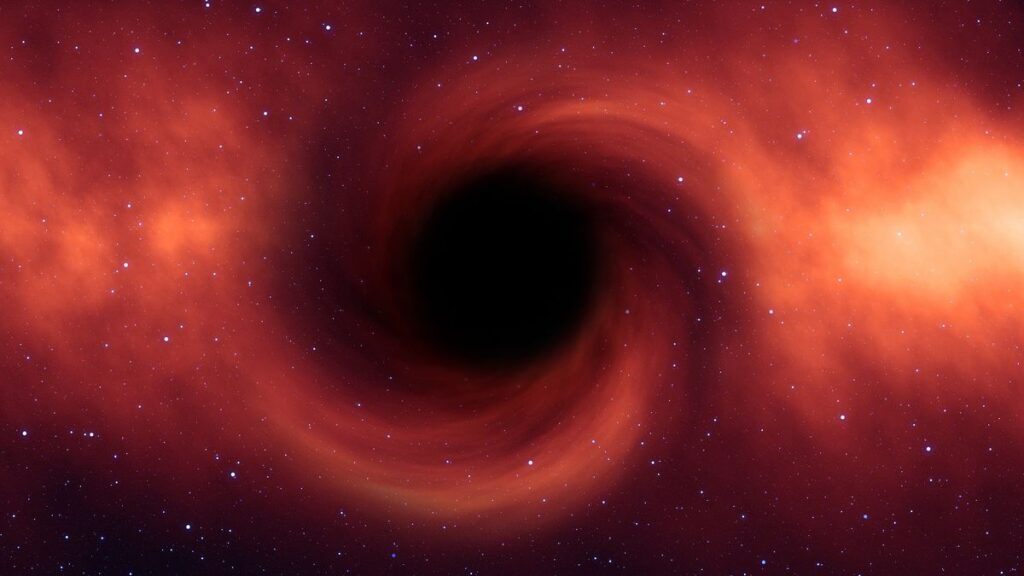

Les observations récentes du télescope spatial James-Webb (JWST) ont mis en évidence la présence de trous noirs supermassifs dans l’Univers primitif. Leur taille et leur rapidité de croissance défient les modèles astrophysiques traditionnels, posant ainsi un véritable casse-tête aux scientifiques. Une nouvelle étude propose cependant une explication novatrice : l’existence d’une forme particulière de matière noire pourrait avoir joué un rôle dans la formation de ces colosses cosmiques.

La matière noire

La matière noire demeure l’un des plus grands mystères de l’astrophysique moderne. Invisible et détectable uniquement par ses effets gravitationnels, elle constitue une part essentielle de l’Univers et joue un rôle fondamental dans la formation des galaxies. Toutefois, les modèles standards, qui postulent que cette matière n’interagit que gravitationnellement, ne permettent pas d’expliquer l’existence de trous noirs supermassifs aussi massifs seulement 800 millions d’années après le Big Bang.

Les quasars observés par le JWST, qui sont des objets ultra-lumineux alimentés par des trous noirs supermassifs, affichent des masses atteignant plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Or, les mécanismes classiques de formation des trous noirs, reposant sur l’accrétion de gaz et les fusions galactiques, ne suffisent pas à expliquer leur croissance aussi rapide dans un laps de temps si court.

Une nouvelle hypothèse

Pour résoudre cette énigme, une équipe de chercheurs propose un modèle innovant impliquant une sous-composante de la matière noire, qualifiée de « matière noire à interaction ultra-autonome ». Contrairement à la matière noire classique, cette variété hypothétique, qui représenterait moins de 10 % de la matière noire totale dans l’Univers primitif, serait capable de fortes auto-interactions. Ces interactions internes favoriseraient la concentration des particules de matière noire au centre des halos galactiques.

Selon Grant Roberts, co-auteur de l’étude et doctorant à l’université de Californie à Santa Cruz, ces auto-interactions sont essentielles car elles permettent aux particules de matière noire de se disperser entre elles de manière bien plus intense que par la seule gravité. Ce regroupement dans les régions centrales des galaxies primitives favoriserait l’effondrement gravitationnel de cette matière noire ultra-interactive, conduisant à la formation rapide des graines des trous noirs supermassifs.

Ainsi, en contournant les limitations des modèles traditionnels, ce mécanisme théorique expliquerait comment ces trous noirs ont pu atteindre une masse aussi impressionnante en un laps de temps relativement court.

Une théorie mise à l’épreuve des observations

Pour valider leur hypothèse, les chercheurs ont comparé leur modèle avec des observations de trois quasars dont la masse et l’âge sont bien déterminés. En ajustant la force des auto-interactions et la proportion de cette matière noire spécifique, l’équipe a réussi à reproduire les paramètres observés pour ces quasars, ce qui renforce la crédibilité du modèle.

L’un des aspects les plus prometteurs de cette théorie est qu’elle pourrait être testée directement par l’observation de trous noirs de masse intermédiaire dans les galaxies naines, ces petites galaxies moins massives que la Voie lactée. Selon Roberts, si les télescopes parviennent à mesurer la masse de ces trous noirs et leur répartition, cela permettrait de confronter les prédictions du modèle aux réalités astrophysiques.

L’étude, publiée dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, démontre les perspectives offertes par le JWST, qui continue de découvrir des trous noirs supermassifs dans des régions de plus en plus éloignées de l’Univers. Ces nouvelles découvertes permettront d’affiner le modèle et de tester les prévisions pour les trous noirs de masse intermédiaire. Par ailleurs, James-Webb observe de mystérieuses structures au-dessus de la Grande Tache rouge de Jupiter.

Par Eric Rafidiarimanana, le

Source: Live Science

Étiquettes: trous noirs

Catégories: Espace, Actualités