Ces dernières années, les astronomes ont remarqué un phénomène intrigant : des étoiles semblent disparaître sans laisser de trace, sans qu’aucune explication ne soit trouvée. En 2019, le projet VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) a tenté de cataloguer les étoiles disparues au cours des 70 dernières années et a identifié une centaine d’étoiles disparues sans raison apparente. Une étude récente, publiée dans la revue Physical Review Letters, propose une explication à ce phénomène.

Les mystères de l’évolution stellaire

Traditionnellement, les étoiles peuvent diminuer en luminosité, exploser en supernova ou s’effondrer en trou noir ou en étoile à neutrons. Cependant, la simple disparition d’une étoile, sans trace visible de ces événements, reste un mystère. Les étoiles de faible masse, comme notre Soleil, épuisent d’abord leur hydrogène pour devenir des géantes rouges, puis finissent leur vie en tant que naines blanches, composées principalement de carbone et d’oxygène. Ces résidus stellaires pourraient éventuellement se refroidir et devenir des naines noires, bien que l’Univers soit encore trop jeune pour que nous puissions observer ce stade final.

En revanche, les étoiles de masse plus importante peuvent s’effondrer en supernova spectaculaire avant de laisser derrière elles des objets compacts comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Ce processus est généralement bien compris : la supernova marque la fin de vie explosive de l’étoile, laissant des traces visibles dans l’Univers sous forme de nébuleuses et autres vestiges stellaires.

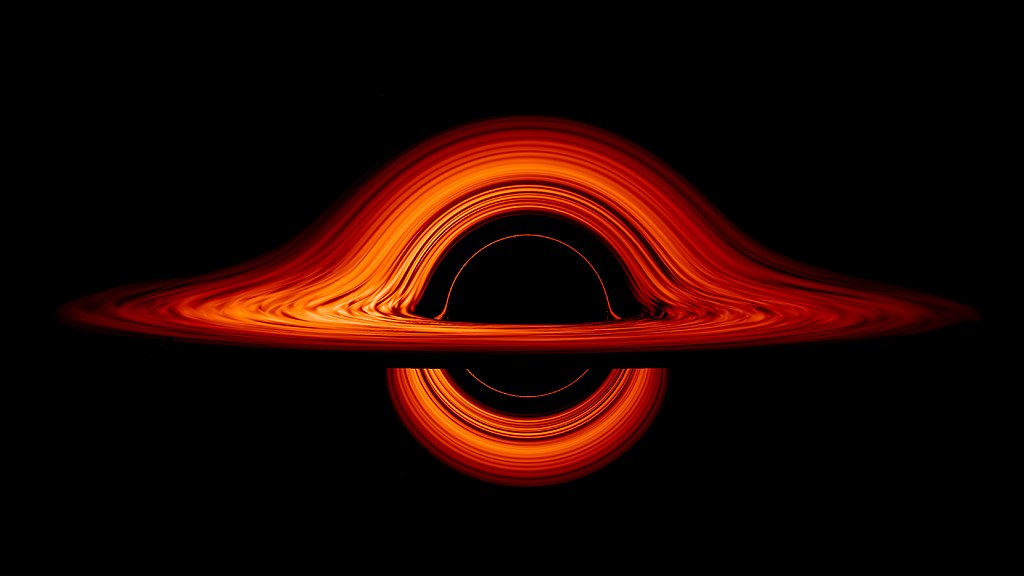

Alors, pourquoi certaines étoiles disparaissent-elles soudainement ? Une explication possible, suggérée par une nouvelle étude, est que certaines étoiles de grande masse peuvent s’effondrer directement en trou noir sans passer par l’explosion de supernova, disparaissant ainsi sans trace visible.

L’effondrement direct en trou noir

Pour approfondir cette théorie, l’équipe de chercheurs a étudié un système stellaire binaire nommé VFTS 243, situé à la périphérie de la Voie lactée. Ce système est composé d’une étoile O de la séquence principale et d’un trou noir en orbite autour d’elle, avec une période orbitale de 10,4 jours. Les scientifiques ont cherché des preuves que ce trou noir s’était formé suite à une explosion de supernova, mais les indices étaient minces.

Dans les scénarios traditionnels, les explosions de supernova s’accompagnent d’éjectas de masse baryonique et de « coups de pied natals » qui accélèrent les objets en orbite. Toutefois, dans le cas d’un effondrement complet en trou noir, les éjectas de masse et les coups de pied natals sont très faibles. L’énergie de masse est principalement perdue par les neutrinos et, dans une moindre mesure, par les ondes gravitationnelles.

Les chercheurs ont trouvé des preuves que le trou noir de VFTS 243 s’était formé avec peu d’éjectas baryoniques, suggérant un effondrement complet. Si certaines étoiles de grande masse peuvent effectivement s’effondrer directement en trous noirs sans exploser en supernova, cela pourrait expliquer la disparition soudaine de certaines étoiles. Cette idée est soutenue par des calculs montrant que le coup de pied natal total et la perte de masse observés sont compatibles avec une perte de masse principalement due à l’émission de neutrinos, plutôt qu’à des éjectas de masse baryonique.

Validation du modèle et études futures

Alejandro Vigna-Gómez, co-auteur de l’étude, explique que si l’on observait une étoile subir un effondrement total, elle pourrait sembler s’éteindre soudainement et disparaître du ciel, sans explosion visible. Cette absence d’explosion rendrait l’étoile invisible, un phénomène que les astronomes ont effectivement observé récemment. Bien que le lien ne soit pas certain, les résultats obtenus avec le VFTS 243 suggèrent une explication crédible.

Selon la professeure Irene Tamborra de l’Institut Niels Bohr, co-auteure de l’étude, VFTS 243 représente le meilleur cas observé à ce jour pour cette théorie. Cela renforce la validité de ces modèles et ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur l’évolution et l’effondrement des étoiles.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces découvertes et explorer d’autres cas similaires. Pour rappel, en 1952, trois étoiles ont soudainement disparu et les astronomes ne savent toujours pas pourquoi.

Les étoiles n’ont pas disparues, ce phénomène, c’est un herbier spirale, elle se sont juste regroupées avec les autres et reviendront se remettre à leur place souvent pendant une tempête mofère des astres tout simplement.