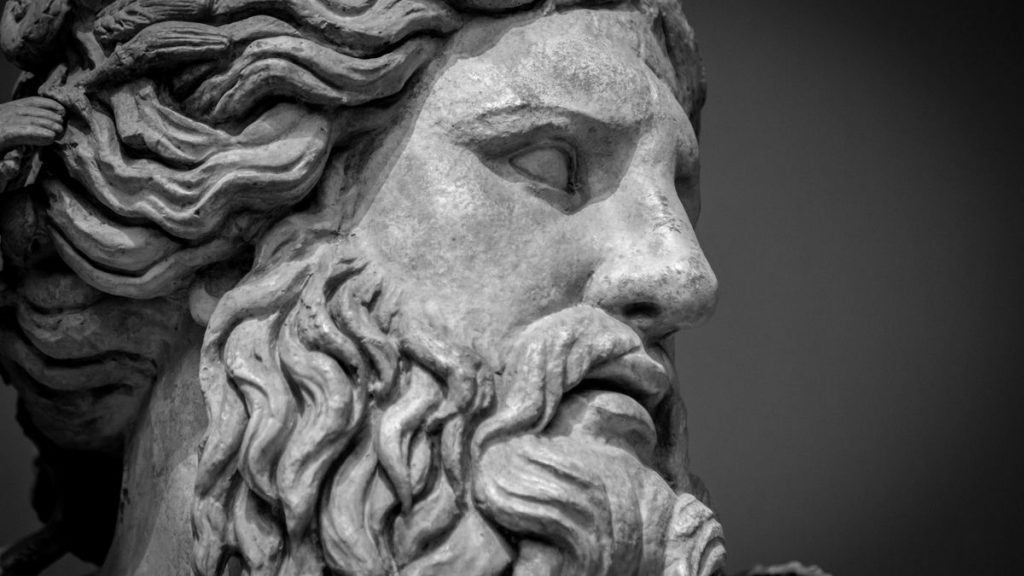

Si les oeuvres créées par les sculpteurs gréco-romains constituaient un ravissement pour les yeux, de nouvelles recherches indiquent qu’elles étaient également fréquemment parfumées.

Témoignages antiques

Pour parvenir à cette conclusion, Cecilie Brøns, de la Glyptothèque Ny Carslberg de Copenhague, a passé en revue les sources antiques disponibles. Parmi les témoignages les plus frappants de cette pratique, un texte de l’homme d’État romain Cicéron, évoquant les habitants de la cité sicilienne de Ségeste « oignant une statue de la déesse chasseresse Artémis d’onguents précieux » et brûlant également de l’encens.

Également décrite par d’autres illustres figures romaines, telles que l’historien Pline l’Ancien et l’architecte Vitruve, cette pratique était largement répandue en Grèce. En témoignent les écrits du poète Kallimachos, citant une sculpture de la reine égyptienne Bérénice « imbibée de parfum », et les inscriptions trouvées dans divers temples de Délos, indiquant qu’une huile à base de roses était utilisée.

Les deux approches les plus répandues étaient la ganose, consistant à appliquer un mélange de cires (notamment d’abeille) et d’huiles parfumées, et la kosmesis, qui contribuait également à protéger les sculptures.

« Homère raconte la kosmesis d’Aphrodite dans son sanctuaire de l’île de Paphos », souligne Brøns. « Il ne s’agissait pas de descriptions métaphoriques, mais de rituels bien établis pour les statues de divinités. »

Des statues colorées

En plus de dégager une odeur délicate, les statues gréco-romaines étaient souvent drapées d’étoffes colorées. Bien que ces pigments aient depuis longtemps disparu, il est désormais largement admis que les sculptures antiques, qu’elles soient en bois, en terre cuite ou en pierre, étaient peintes.

Dans l’ensemble, ces différents attributs visaient à rendre la statue plus « vivante », en offrant au spectateur une expérience à la fois visuelle et olfactive.

« Les artistes antiques ne recherchaient pas nécessairement le naturalisme ou le réalisme au sens moderne du terme, mais à exprimer le plus exhaustivement possible la vie humaine ou divine », conclut la nouvelle étude, publiée dans l’Oxford Journal of Archaeology.

Si vous vous posiez la question, voici pourquoi de nombreuses statues romaines sont dépourvues de tête.