Nous ne vous parlerons pas de films d’horreur où, lorsqu’elle est évoquée, la folie sert surtout de pauvre contrepoids à l’aspect paranormal (le héros de Shining est-il fou ou manipulé par des fantômes..?), ni de films à visée biographique ou carrément médicale (I Never Promised You a Rose Garden), dont le but est d’adhérer au mieux à la réalité de la maladie. Nous ne vous parlerons pas non plus de ces films où l’handicapé n’a rien de violent ou méchant, mais de films de fiction où la maladie est un moteur de l’action, où elle interroge et dérange, où elle exprime la vision du monde d’un réalisateur ou d’un personnage.

Le cinéma est évidemment un art visuel. C’est pourquoi la folie est très souvent représentée par quelque chose que le spectateur peut voir, comme les hallucinations. Pourtant, ce n’est pas l’aspect le plus intéressant d’un personnage atteint de maladie mentale. Une telle pathologie peut en effet prendre des formes si diverses d’un individu à l’autre que ses manifestations apparaissent facilement comme arbitraires. Même si elles sont révélatrices de traumatismes du personnage ou de son caractère, elles font figure de solution de facilité et restent trop propres à un individu pour que le spectateur puisse nouer un sentiment d’identification ou d’empathie avec le personnage qui en est victime.

Les maladies mentales des personnages d’un film peuvent cependant prendre une tout autre envergure lorsqu’elles sont analysées et montrées non plus du point de vue du malade, mais dans une approche extérieure, par des personnages tiers et par les conséquences qu’elles peuvent avoir, non seulement sur le malade, mais aussi sur l’ensemble de l’univers du film. Le spectateur peut alors aller plus loin que le sentiment de base qu’est la compassion et qui se résume à penser quelque chose comme : « oh la la, ça doit être terrible de voir ce genre de choses dans sa tête », pour accéder à une réflexion plus générale et plus intéressante.

No Country for Old Men est un film des frères Coen de 2008. Javier Bardem incarne Anton Cighur, tueur qui rôde à la frontière du Texas et du Mexique, et qui prend en chasse le vieux shérif qui a découvert une mallette de dollars sur les lieux d’une tuerie entre malfaiteurs, en plein désert. Mais Anton est loin de n’être qu’un voleur avide seulement d’argent. Par son attitude relativement impassible, son allure nonchalante et son insensibilité à la douleur (à la sienne comme à celle d’autrui), il représente surtout le mal qui gagne l’Amérique et la décadence de l’Homme comme d’un pays.

Tout comme le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, on ne sait rien ou presque de la façon dont Anton vit sa folie furieuse. Caractériser sa maladie, en découvrir l’origine, n’est pas le but de ces deux films, car ce ne sont pas des drames personnels. L’attention se porte sur les conséquences de leur folie sur leur entourage et le monde. Mais le Joker pose d’autres questions : qui est le plus fou ? La folie n’est-elle pas question de point de vue ? Un seul fou peut-il entraîner les autres à sa suite et provoquer un chaos irrémédiable ?

Le Joker possède en outre la conscience de son décalage avec le reste des humains. Loin d’un Norman Bates dans Psychose, qui reste prisonnier de sa schizophrénie au point de ne faire qu’un avec sa mère qu’il a pourtant assassinée et de ne pas se rendre compte que c’est en réalité lui qui tue ses victimes, le Joker déstabilise d’autant plus Batman qu’il use de cette lucidité pour démonter volontairement les certitudes du héros.

Car, avant tout, l’individu désigné comme malade mental interroge le spectateur, jusqu’à le faire douter des autres personnages. Emblématique de la confusion à laquelle le discours d’un fou peut conduire le spectateur, Shutter Island brouille les degrés de réalité et sape en profondeur les piliers de la vérité auxquels il pouvait tenter de se raccrocher. Le film laisse en effet autant d’indices en faveur du complot que de la véritable folie d’Andrew, et il devient rapidement difficile de trouver un garant fiable de la réalité. Tout comme ce dernier n’a comme ressource finale que le choix entre « vivre comme un monstre ou mourir en homme de bien », le spectateur ne peut que choisir, décider de la version qu’il préfère, sans pouvoir s’assurer qu’elle correspond bien à la réalité. Réalité qui, définie par des discours ou des souvenirs, ne signifie de toute façon plus grand-chose, et repose finalement sur une interprétation personnelle. Alors qu’Andrew passe tout le film dans une quête identitaire vitale, le spectateur est lui-même rudement interrogé : est-il vraiment celui qu’il croit être ? Sur quoi fonde-t-il sa propre identité ?

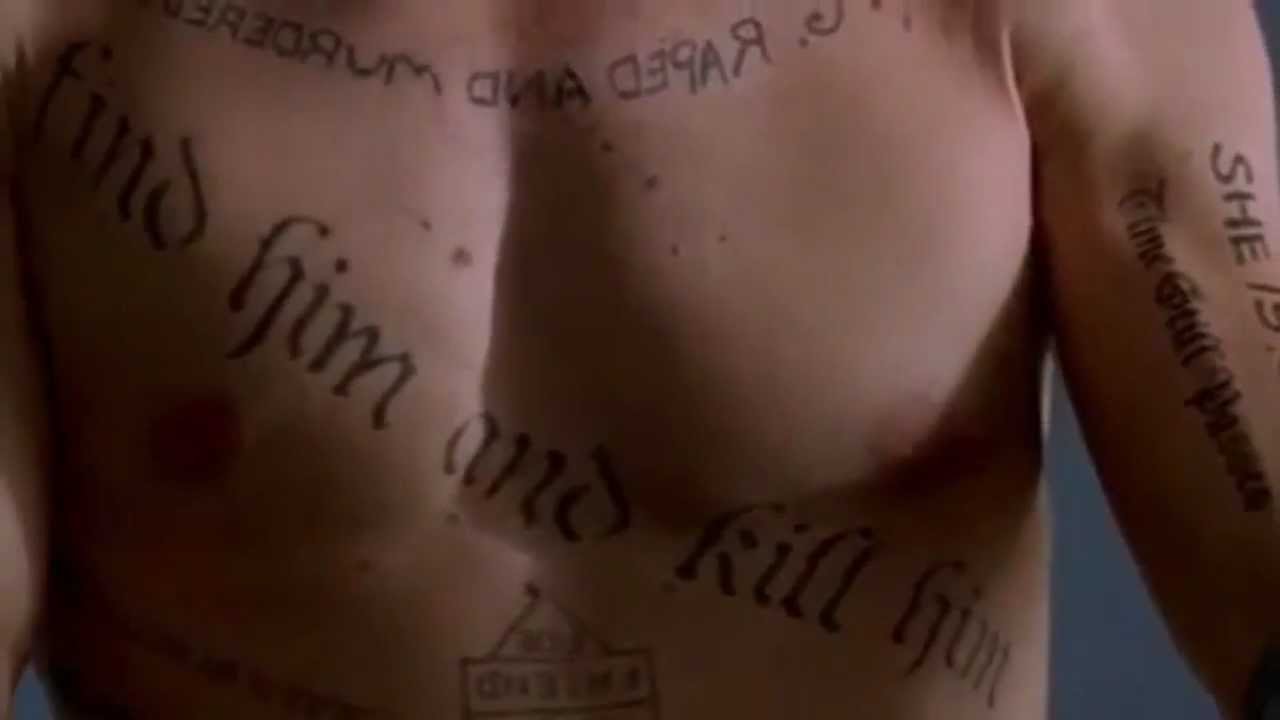

Si les autres peuvent se révéler manipulateurs, au service de leurs propres intérêts, faut-il en conclure que la confusion vient des autres et qu’il vaut mieux éviter de les écouter et se fier à soi-même ? Memento, film de Christopher Nolan, semble démontrer le contraire. Leonard Shelby, atteint d’un trouble l’empêchant de conserver toute mémoire immédiate, est à la recherche de l’assassin de sa femme. Pour avancer, il est obligé de se laisser des notes à lui-même pour savoir comment agir pour la suite, et surtout à qui faire confiance… Et lorsque Jimmy Grantz lui prouve qu’il a déjà tué plusieurs personnes en pensant à chaque fois redécouvrir l’assassin, Leonard écrit de ne pas croire ses mensonges…

Les pires malades mentaux du cinéma ne sont pas ceux qui, armés d’une tronçonneuse ou transformés en tueurs insatiables, perpètrent les assassinats les plus sanglants. Bien plus dangereux et subversifs sont ceux qui emmènent le spectateur dans leurs propres doutes sur la réalité, la vérité et l’identité du monde et de l’individu. Le gouffre qu’ils ouvrent à la conscience offre alors une sensation de vertige, mais aussi des possibilités de jeu et d’imagination infinies, qui font toute la force des métaphores incarnées par le fou et des films qui le mettent en scène.

Par Séranne Piazzi, le

Étiquettes: nolan, scorcese, shutter-island, cinema, films, joker, fous, malades-mentaux, memento

Catégories: Geek, Actualités