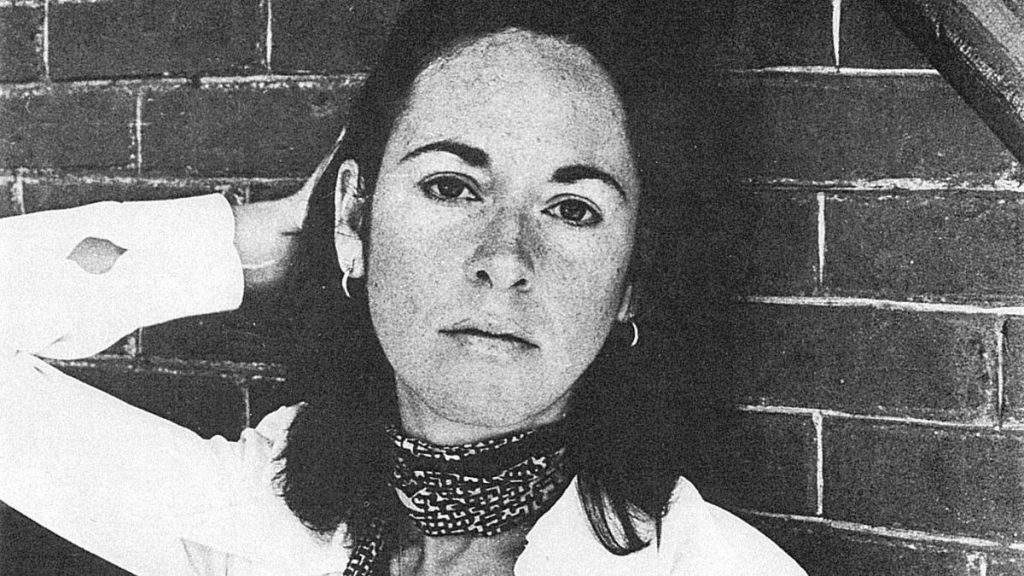

Ce jeudi 8 octobre, le 113e prix Nobel de littérature a été remis à la poétesse américaine Louise Glück, née à New York et aujourd’hui âgée de 77 ans. L’académie suédoise a félicité « sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l’existence individuelle universelle ». Retour sur l’oeuvre d’une poétesse absente des maisons d’édition francophones.

16e femme à recevoir le prix Nobel de littérature, Louise Glück reste très méconnue en France

Instauré en 1901, le prix Nobel de littérature récompense chaque année un.e écrivain.e dont l’oeuvre « a fait la preuve d’un puissant idéal » selon les mots testamentaires d’Alfred Nobel. Cette année, la somme de plus de 850 000 euros correspondant au prix Nobel a été attribuée à une femme, pour la 16e fois seulement. Ainsi, la poétesse new-yorkaise Louise Glück, qui est aujourd’hui professeure d’anglais à Yale, bénéficie désormais de la renommée internationale qu’elle aurait dû avoir depuis la fin des années 1960, lorsqu’elle publia ses poèmes.

Si Louise Glück est reconnue aux États-Unis comme une figure phare de la littérature contemporaine, ses livres ne sont pourtant pas traduits en français, mis à part dans de rares revues comme Po&sie. Depuis Firstborn, son premier recueil publié en 1968, Louise Glück a signé douze recueils de poésie, ainsi que quelques essais.

Il y a plusieurs mois, un traducteur et maître de conférence à la Sorbonne, Romain Benini, avait proposé à des éditeurs la traduction française du recueil « Nuit de foi et de vertu » de Louise Glück. Il lui a fallu attendre cette semaine de prix Nobel pour recevoir une réponse favorable de la maison d’édition. Louise Glück va enfin pouvoir toucher un public qui a bien failli ne jamais la découvrir.

Une voix poétique à la beauté austère

L’académie a résumé sous ces mots les oeuvres de Louise Glück : « Ses œuvres se caractérisent par un souci de clarté. L’enfance et la vie de famille, la relation étroite avec les parents et les frères et sœurs, est une thématique qui est restée centrale chez elle. »

Nous vous proposons de découvrir quelques-uns de ses poèmes.

Quelques poèmes issus du recueil L’Iris sauvage, traduits par Oriane Celce.

1. L’Iris sauvage

Au bout de ma douleur

se trouvait une porte.

Écoute-moi attentivement : ce que tu appelles la mort

je m’en souviens.

Au-dessus de moi, des sons, le bruissement des branches de pin.

Ensuite, plus rien. La lumière pâle

du soleil vacilla sur l’espace aride.

Il est terrible de survivre

en tant que conscience

ensevelie dans la terre obscure.

Et puis ce fut tout : ce que tu crains, être

une âme, et incapable

de parler prenant brutalement fin, la terre âpre

se courbant quelque peu. Et ce que je crus être

des oiseaux se lançant dans de petits arbustes.

Toi qui ne te souviens pas

du passage depuis l’autre monde

je te le dis, je pouvais parler à nouveau : tout ce qui

revient de l’oubli revient

pour trouver une voix :

du centre de ma vie surgit

une grande fontaine, des ombres

d’un bleu foncé sur l’azur de la mer.

2. La Rose blanche

La terre, c’est cela ?

Je n’y ai donc pas ma place.

Qui es-tu, à la fenêtre éclairée,

toi dont les feuilles vacillantes de la viorne

projettent maintenant les ombres ?

Pourrais-tu survivre où je ne subsisterai pas

au-delà du premier été ?

Toute la nuit les branches fines de l’arbre

bruissent en remuant à la fenêtre lumineuse.

Explique ce qu’est ma vie, toi qui ne fais aucun signe,

malgré mes appels dans la nuit :

je ne suis pas comme toi, je n’ai pour voix

que mon corps ; je ne peux pas

disparaître en silence –

Et dans le matin froid

sur la surface sombre de la terre

les échos de ma voix partent à la dérive,

blancheur que l’obscurité ne cesse d’absorber

comme si tu me faisais finalement signe pour me convaincre

que toi non plus tu ne pourrais pas survivre ici

ou me montrer que tu n’es pas la lumière que j’appelais

mais les ténèbres qui se trouvent derrière elle.

3. Lamier

C’est ainsi qu’on vit quand on a le cœur froid.

Comme moi : dans l’ombre, étendu sur une roche froide

sous les grands érables.

Le soleil me touche à peine.

Je le vois parfois au début du printemps se lever dans le lointain.

Puis des feuilles poussent devant lui, et le recouvrent entièrement.

Je le sens luire à travers elles de façon erratique,

comme quelqu’un qui frappe un verre d’une cuillère en métal.

Tous les êtres vivants n’ont pas

le même besoin de lumière. Certains d’entre nous

fabriquons notre propre lumière : une feuille argentée

comme une route impraticable, un lac d’argent

peu profond, dans l’obscurité, sous les grands érables.

Mais cela, tu le sais déjà.

Toi et d’autres qui pensent vivre

pour la vérité, et par extension, l’amour

tout ce qui est froid.

4. Flocons de neige

Sais-tu ce que j’étais, comment je vivais ? Tu sais

ce qu’est le désespoir ; l’hiver

doit donc avoir un sens pour toi.

Je ne m’attendais pas à survivre,

la terre m’engloutissait. Je ne m’attendais pas

à me réveiller, à éprouver

mon corps dans la terre humide

à nouveau capable de réagir, de se rappeler

comment s’ouvrir, après si longtemps,

dans la lumière froide

des débuts du printemps –

effrayée, oui, mais de retour parmi vous

m’écriant oui, risque la joie

dans le vent âpre du nouveau monde.

Quelques poèmes issus de la traduction inédite de « Nuit de foi et de vertu », par Romain Benini.

5. Le Couple dans le parc, issu de « Nuit de foi et de vertu », traduction inédite de Romain Benini

Un homme marche seul dans le parc et à côté de lui une femme marche, elle aussi seule. Comment le savoir ? C’est comme s’il existait une ligne entre eux, comme une ligne sur un terrain de jeu. Et pourtant, sur une photo, ils peuvent apparaître comme un couple marié, las l’un de l’autre et des nombreux hivers qu’ils ont passés ensemble. A un autre moment, ils peuvent être des étrangers sur le point de se rencontrer par accident. Elle laisse tomber son livre ; s’abaissant pour le ramasser, elle touche, par accident, sa main et son cœur s’ouvre comme une boîte à musique d’enfant. Et de la boîte sort une petite ballerine en bois. J’ai créé cela, pense l’homme ; mais elle ne peut que tourbillonner sur place, mais elle est une sorte de danseuse, pas simplement une bloc de bois. Cela doit expliquer la musique déroutante provenant des arbres.

6. Un jardin d’été (première partie)

Il y a quelques semaines, j’ai découvert une photo de ma mère

Assise au soleil, son visage rougi comme à la suite d’une réussite ou d’un succès.

Le soleil brillait. Les chiens

dormaient à ses pieds où le temps dormait aussi,

calme et immobile comme dans toutes les photographies.

J’ai essuyé la poussière du visage de ma mère.

En effet, la poussière recouvrait tout ; cela ressemblait à la persistante brume de nostalgie qui protège toutes les reliques de l’enfance.

En arrière-plan, un assortiment de meubles de parc, d’arbres et d’arbustes.

Le soleil se déplaçait plus bas dans le ciel, les ombres s’allongeaient et s’assombrissaient.

Plus j’enlevais de poussière, plus ces ombres grandissaient.

L’été est arrivé. Les enfants

se penchaient sur le massif de roses, leurs ombres

se fondant avec l’ombre des roses.

Un mot m’est venu à l’esprit, faisant référence

à ce déplacement et à ce changement, ces effacements

qui étaient désormais évidents.

Elle est apparue, et a disparu aussi rapidement.

Était-ce l’aveuglement ou l’obscurité, le péril, la confusion ?

L’été est arrivé, puis l’automne. Les feuilles tournent,

les enfants brillent de mille feux dans une bouillie de bronze et de terre de Sienne.

7. Une oeuvre de fiction

Alors que je tournais la dernière page, après de nombreuses nuits, une vague de tristesse m’a submergé. Où étaient-ils tous partis, ces gens qui m’avaient semblé si réels ? Pour me distraire, je suis sorti marcher seul dans la nuit ; instinctivement, j’ai allumé une cigarette. Dans l’obscurité, la cigarette brillait, comme un feu allumé par un survivant. Mais qui verrait cette lumière, cet infime point au milieu des étoiles infinies ? Je suis resté un moment dans l’obscurité, la cigarette brillait et devenait de plus en plus petite, chaque respiration me détruisant patiemment. Comme c’était petit, comme c’était bref. Bref, bref, mais en moi maintenant, ce que les étoiles ne pourraient jamais être.

8. Le Passé

Petite lumière dans le ciel

soudainement entre

deux branches de pin, leurs fines aiguilles

maintenant gravée sur la surface rayonnante

et au-dessus de

ce ciel haut et duveteux —

Sentez l’air. C’est l’odeur du pin blanc,

plus intense lorsque le vent souffle à travers lui

et le son qu’il produit est tout aussi étrange,

comme le bruit du vent dans un film —

Des ombres en mouvement. Les cordes

qui font le bruit qu’elles font. Ce que vous entendez maintenant

sera le son du rossignol, Chordata,

l’oiseau mâle qui fait la cour à la femelle —

Les cordes se déplacent. Le hamac

se balance dans le vent, attaché

fermement entre deux pins.

Sentez l’air. C’est l’odeur du pin blanc.

C’est la voix de ma mère que vous entendez

ou est-ce seulement le son que font les arbres

lorsque l’air passe à travers eux

car quel son ferait-il,

ne passant à travers rien ?

9. Et pour finir, un extrait de « Afternoons and Early Evenings », toujours traduit par Romain Benini.

Les beaux jours dorés où tu allais bientôt commencer à mourir

mais où tu pouvais encore prendre part à des conversations imprévues avec des inconnus, imprévues mais volontaires,

de manière que les impressions du monde continuaient de te former et de te changer,

et la ville rayonnait plus que jamais, dépeuplée en été même si alors tout se passait plus lentement.

Romain Benini décrit ainsi le génie de Louise Glück : « Dans l’apparente simplicité de sa poésie, en réalité profonde et chargée de différents niveaux de sens, une poésie accueillante et peu difficile à lire, Louise Glück apporte du temps à notre temps. Elle prend le temps de réfléchir à cette complexité des moments qui se télescopent les uns les autres, en mêlant passé et présent. Je pense que c’est la beauté de son art qui a été récompensée, celui avec lequel elle transmet l’expérience individuelle du monde. »