Dans son autobiographie intitulée Lab Girl et publiée aux Éditions Quanto, Hope Jahren raconte son parcours de femme scientifique entre espoirs, réussites et déconvenues. Elle explique comment son amour inconditionnel des sciences et des plantes, ainsi que sa détermination sans faille, lui ont permis de s’imposer dans un monde dominé par les hommes. Le Daily Geek Show est heureux de pouvoir vous faire découvrir deux chapitres de ce livre aussi passionnant qu’inspirant.

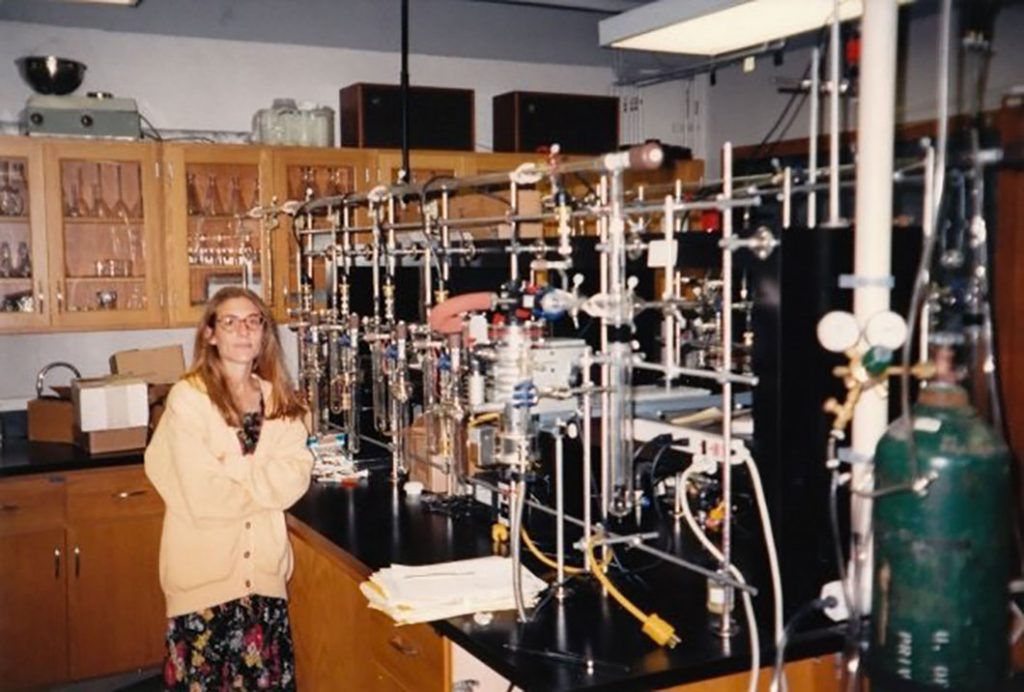

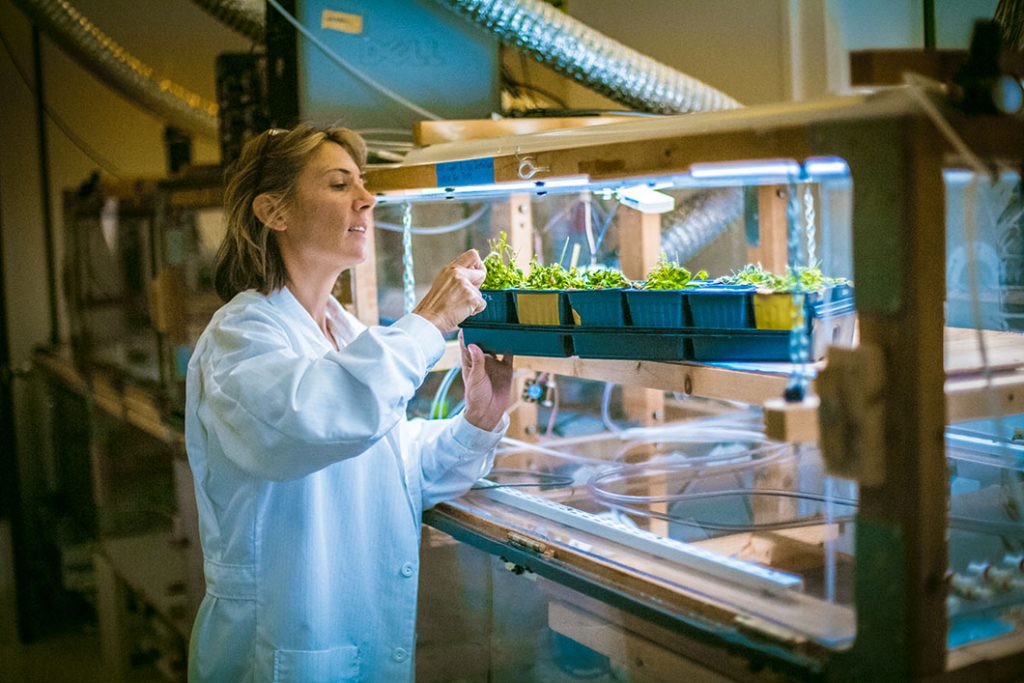

Hope Jahren est une scientifique américaine, originaire du Minnesota. C’est en regardant son père travailler dans son laboratoire, qu’elle a décidé, très tôt, d’embrasser une carrière dans les sciences. Depuis l’obtention de son doctorat en 1996 à l’université de Californie à Berkeley, cette paléobiologiste de renom a occupé plusieurs postes d’enseignante-chercheuse dans différentes universités. C’est également la seule femme à avoir obtenu les deux Young Investigator Medals en sciences de la Terre. Aujourd’hui, elle occupe la chaire John Tuzo Wilson à l’université d’Oslo, en Norvège.

Son autobiographie “Lab Girl” a reçu le prix du “Meilleur livre de l’année” du Time Magazine, du Washington Post et d’Entertainment Weekly. Véritable succès à l’international et traduit en 18 langues, le livre s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde. Les critiques ont d’ailleurs unanimement reconnu la grande qualité de cette autobiographie : “profondément émouvante” pour Elle Magazine (US), “sincère, drôle, brillante” pour le Washington Post, “captivante et palpitante” pour le New York Times.

Comme la plupart des gens, je me souviens d’un arbre qui a marqué mon enfance. C’était un épicéa bleu (Picea pungens) qui défiait les longs mois d’hiver de son feuillage persistant. Je revois ses aiguilles aiguisées se détacher contre la neige blanche et le ciel gris ; il était un parfait exemple du stoïcisme qui se développait en moi. L’été, je l’enlaçais, je l’escaladais et lui parlais ; j’imaginais qu’il me connaissait, et que je devenais invisible quand j’allais dessous pour observer les fourmis transporter inlassablement ses aiguilles mortes, comme des âmes damnées dans l’enfer des insectes. En grandissant, j’ai réalisé que cet arbre ne se souciait en réalité guère de moi, et on m’a appris qu’il pouvait produire sa propre nourriture à partir de l’eau et de l’air. Je savais qu’il ne percevait (au mieux) qu’une infime vibration lorsque je l’escaladais, et que les quelques branches que je lui arrachais pour mes châteaux de neige n’étaient pour lui que l’équivalent d’un seul cheveu arraché à ma tête. J’ai dormi près de lui pendant des années, à trois mètres à peine, avec la vitre de ma fenêtre pour seule séparation. Je suis ensuite entrée à l’université, laissant peu à peu ma ville natale et mon enfance derrière moi.

Depuis, je me suis rendu compte que mon arbre aussi avait été un enfant. Lorsqu’il n’était encore qu’un embryon, il a patienté des années au sol, tiraillé entre le risque de quitter sa graine trop tôt et celle de laisser passer sa chance. La moindre erreur lui aurait été fatale, dans cette nature bouillonnante et impitoyable, capable de réduire en pourriture la feuille la plus robuste en l’espace de quelques jours. Mon arbre aussi a été un adolescent. Pendant ses dix premières années, il a poussé de façon fulgurante, sans se soucier de l’avenir. Entre dix et vingt ans, sa taille a doublé, et il s’est parfois trouvé démuni face aux nouveaux défis et aux responsabilités dus à sa stature. Il s’est efforcé d’être à la hauteur de ses pairs et a même parfois osé les dépasser pour accaparer les rayons du soleil. Tout à sa croissance, il était encore incapable de produire des graines mais se trouvait déjà soumis aux aléas hormonaux : comme tout ado, il évoluait avec les saisons, poussant d’un coup au printemps, fabriquant de nouvelles aiguilles pour l’été, enfonçant ses racines à l’automne, avant de se résigner à un long et ennuyeux hiver.

Du point de vue de l’adolescent, la vie de ses aînés semblait aussi ennuyeuse qu’interminable. Cinquante, quatre-vingts ou peut-être cent années à ne rien faire d’autre qu’essayer de ne pas tomber, pas même ponctuées le matin par le renouvellement des aiguilles tombées la veille et le soir par l’arrêt des enzymes. Il ne connaîtrait bientôt plus les bouffées de nutriments qui marquent la conquête de nouveaux espaces souterrains, et se contenterait d’enfoncer un peu plus sa racine pivot, au gré des fissures laissées par l’hiver précédent.

Les adultes s’épaississaient un peu plus chaque année, mais c’était bien là tout ce dont ils faisaient preuve au fil des décennies. Leurs branches gorgées de nutriments chèrement acquis s’étalaient au-dessus des jeunes générations perpétuellement affamées.

Un environnement propice, riche en eau, au sol profond et surtout abondamment ensoleillé permet aux arbres de déployer leur plein potentiel. En revanche, ceux qui ne bénéficient pas de telles conditions n’atteignent pas même la moitié de leur taille maximale et ne connaissent pas de véritable pic de croissance à l’adolescence. Ils concentrent toute leur énergie dans leur survie et poussent deux fois moins vite.

Pendant les quatre-vingts années de sa vie, mon arbre a sans doute été malade plusieurs fois. Incapable d’échapper aux animaux et aux insectes qui menaçaient de le dévorer ou de le coloniser, il prévenait leurs attaques en s’armant de pointes coupantes et de sève toxique. Ses racines étaient les plus exposées, enfouies dans une couverture étouffante de végétaux en décomposition. Ces défenses lui coûtaient une grande part de ses maigres ressources destinées à des usages plus heureux: chaque goutte de sève était une graine avortée, chaque épine était une feuille qui ne verrait pas le jour.

En 2013, mon arbre a commis une terrible erreur. Croyant l’hiver terminé, il a étiré ses branches et produit un abondant feuillage de nouvelles aiguilles en prévision de l’été. Mais un blizzard printanier inhabituel a marqué ce mois de mai et la neige est tombée en abondance pendant un week-end entier. Les conifères résistent bien à la neige, mais pour mon arbre, qui portait déjà le poids de son feuillage, la charge était trop lourde. Ses branches ont d’abord ployé, puis se sont cassées, ne laissant plus qu’un grand tronc nu. Mes parents l’ont euthanasié en l’abattant, avant de broyer ses racines. Quand ils me l’ont appris au téléphone, des mois plus tard, je me tenais sous un soleil radieux, à six mille cinq cents kilomètres de là, dans un endroit où il ne neige jamais. L’ironie est que j’apprenais sa mort au moment même où je réalisais que mon arbre avait été vivant. Pour être plus exacte, mon épicéa bleu n’avait pas seulement été vivant, il avait eu une vie, similaire à la mienne, bien que différente. Lui aussi avait franchi des étapes. Il avait fait son temps, et le temps l’avait changé.

Moi aussi, le temps m’a changé. Il a changé ma perception de mon arbre, et ma perception de la perception que mon arbre avait de lui-même. La science m’a appris que tout est plus compliqué qu’on ne l’imagine à première vue, et que la découverte est l’une des clés du bonheur. Il m’a également convaincue qu’écrire est le seul véritable remède à l’oubli des choses importantes qui ont été et ne sont plus, comme mon épicéa bleu qui aurait dû me survivre mais qui est mort au printemps.

La graine sait attendre son heure. Elle patiente le plus souvent une année entière avant d’entamer sa germination – le noyau de cerise peut même attendre un siècle sans problème. Qu’attend-elle, au juste ? Elle seule le sait. Ce n’est qu’une fois les conditions spécifiques de température, d’humidité, de lumière et tant d’autres choses réunies qu’elle se décidera à faire le grand saut pour saisir sa seule et unique chance de pousser.

La graine sait attendre son heure. Qu’attend-elle, au juste ? Elle seule le sait.

La graine en latence est vivante. Chaque gland tombé au sol est tout aussi vivant que le chêne trois fois centenaire qui le surplombe. Ni la graine ni le vieux chêne ne poussent : tous deux ne font qu’attendre. La graine attend d’éclore, le chêne de mourir. Lorsque vous vous promenez en forêt, vous levez sans doute les yeux vers les arbres les plus hauts, ceux qui sont parvenus à des sommets qu’eux seuls peuvent atteindre. Vous ne regardez pas vers le sol, là où sous chacun de vos pas, reposent des centaines de graines en attente. Elles espèrent, envers et contre tout, une opportunité qui ne viendra peut- être jamais. Plus de la moitié d’entre elles mourront avant d’avoir perçu le signal attendu. Certaines années peu propices, aucune ne survivra. Toutes ces morts n’ont cependant pas grande importance, car le bouleau qui vous domine produit à lui seul pas moins deux cent cinquante mille nouvelles graines chaque année. Pour chaque arbre qui vous entoure, une centaine au moins patientent dans le sol et n’aspirent qu’à s’élever.

La noix de coco est aussi grosse qu’une tête humaine et peut dériver à travers tout l’océan Atlantique depuis la côte africaine avant de s’enraciner sur une île des Caraïbes. Les graines d’orchidées au contraire sont minuscules: un million d’entre elles ne pèse pas plus qu’un trombone à papier. Grandes ou petites, la plupart des graines ne sont essentiellement que des réserves nutritives, destinées à nourrir l’embryon qu’elles abritent. Cet amas de quelques centaines de cellules est une véritable plante miniature, dotée d’une racine et d’une tige rudimentaires.

Au moment de la germination, l’embryon ramassé sur lui-même ne fait que se déployer : les ébauches de feuilles possèdent déjà leur forme adulte au cœur de la graine et peuvent enfin s’étaler librement. Le noyau rigide de la pêche, l’enveloppe de la graine de sésame ou de moutarde, ou la coquille de la noisette servent principalement à empêcher cette expansion. En laboratoire, il suffit de gratter ce revêtement et d’apporter un peu d’eau à la graine pour que celle-ci se mette à pousser. Au fil des ans, j’ai dû faire germer des milliers de graines, mais l’explosion de vert qui s’ensuit ne cesse de m’étonner. Il ne faut parfois qu’un petit coup de pouce pour que s’accomplisse ce qui paraissait si difficile. Au bon endroit et dans les bonnes conditions, il est enfin possible de se déployer pour devenir ce qu’on est censé être.

Après avoir ouvert une graine de lotus (Nelumbo nucifera) et isolé l’embryon pour le faire croître, des chercheurs ont eu l’idée de dater son enveloppe vide au carbone 14. Ils ont alors découvert que cette graine les avait attendus pendant près de deux mille ans, dans une tourbière, en Chine. Cette graine minuscule avait gardé obstinément foi en son avenir, tandis que des civilisations humaines entières croissaient et déclinaient. Et un jour, c’est dans un laboratoire qu’elle a finalement germé. Je me demande ce qu’elle est devenue.

Tout commencement est la fin d’une attente. Il nous est donné à tous une seule chance d’exister. Chacun de nous est à la fois impossible et inévitable. Chaque arbre majestueux a d’abord été une simple graine qui a su attendre son heure.

Je m’appelle Hope Jahren et je suis une femme scientifique. Laissez-moi vous raconter mon histoire.